Metamorfosis bolivianas

Página 3 de 4

Mayo 2008

La primera incursión que hicimos R. y yo fuera de La Paz fue a las ruinas de Tiwanaku. Nuestro guía-conductor, Carlos, recomendado por el hotel, resultó un hombre con una avidez extrema de saber. Nos preguntaba más de lo que nos relataba y, francamente, nos abrumó a R. y a mí con sus preguntas. Le interesaba saberlo todo sobre Rusia: desde la actual actitud de los rusos hacia Stalin hasta la tasa de cambio de rublo por boliviano. En los puntos de control policial, Carlos, a voz en cuello anunciaba:

– ¡Traigo a unos periodistas de Rusia! ¡Van a escribir un libro sobre nosotros!

La primera parada la hicimos en el poblado de Laja que en su momento por poco fue la capital de Bolivia, pero más tarde los conquistadores encontraron un lugar más apropiado (el que en la actualidad ocupa La Paz) y Laja por largos siglos se hundió en el sueño letárgico en que se mantiene aún hoy.

En Tiwanaku nos "atascamos" por bastante tiempo.

Hace dos decenios, este complejo arqueológico resultaba tan accesible y confortable como suelen serlo los pueblos de campo. En sus verdes prados, las apacibles llamas pacían tranquilamente, examinando a los infrecuentes visitantes de manera confiada con sus expresivos ojos. El boom turístico hizo despertar las antiguas ruinas, así como el interés comercial de las personas que comprendieron que Tiwanaku era una mina de oro. Así comenzó la "reorganización" del antiguo complejo.

Se construyó el Museo de Tiwanaku, se trajo de vuelta desde La Paz el "Monolito de Bennett", así denominado en honor del científico norteamericano que lo descubrió y desenterró. El poblado de Tiwanaku, colindante con el complejo, literalmente floreció con el negocio turístico, aunque hasta el día de hoy no cuente con un buen servicio de alimentación pública. Han aparecido las casas de ladrillo, se pavimentó la plaza, se construyó un nuevo edificio para la alcaldía que supera con mucho en solidez y apariencia la decoración del propio complejo.

Se llevan a cabo excavaciones arqueológicas no sólo en Tiwanaku, sino en toda la extensión el altiplano. En esto puede leerse el "encargo ideológico" de la necesidad de tener que demostrar constantemente que los indígenas han sido y son los habitantes autóctonos de estos lugares y que su derecho sobre estas tierras es indiscutible. Con este telón de fondo se lleva a cabo una ofensiva contra "la herencia colonial", llegando incluso a acusar al idioma español de "instrumento de explotación". Tales ataques en ocasiones son calificados por bolivianos sensatos (incluyendo indígenas) como "racismo al revés".

Según el nuevo proyecto de constitución, la población indígena deberá recibir su bandera wiphala, bandera "paralela" de "cubitos" de siete colores, que existe desde hace mucho tiempo, pero nunca ha sido legalizada. Por cierto, ya en la actualidad en muchos edificios administrativos, wiphala ondea al viento con igualdad de derechos junto a la bandera oficial - roja, amarilla y verde - de Bolivia.

— Les dicen la Milicia de Evo Morales. El color rojo, para los indígenas, tiene un significado especial, solemne. Se usa en las ceremonias de matrimonio y en la guerra. Todos los "Ponchos Rojos" son personas maduras y sabias. Gozan de una autoridad indiscutible en las comunidades bajo su mando. Cuentan con armas: viejos fusiles checos y alemanes de la época de la Guerra de El Chaco. Los "Ponchos Rojos" contribuyeron al derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada, y en la actualidad, al primer llamado del Presidente, estarán dispuestos a moverse a Santa Cruz y a los otros departamentos en los que los separatistas "están enturbiando las aguas". Evo Morales incluso ha declarado que, en los momentos difíciles, las fuerzas armadas y los "Ponchos Rojos" contribuirán a preservar la unidad del país, lo cual indignó tremendamente a los "autonomistas" y a algunos militares. ¿Cómo es posible investir a destacamentos indígenas ilegales con facultades que corresponden al ejército regular?

— Y, ¿cómo se resolvió el asunto?

— De ninguna manera. El Presidente emitió un decreto para desarmar a los "Ponchos Rojos" y cambiar sus fusiles por alimentos. Pero nadie accedió. En este sentido, la milicia indígena no se subordinó a Evo: "Ya verá que le vamos a hacer falta"

De regreso a La Paz escuchamos un debate radiado para tratar de comprender: ¿en qué radica el fenómeno Evo Morales? ¿Por qué logra conservar un alto raiting de popularidad en el país? ¿Será capaz de preservar la paz social en el país? ¿Quiénes son sus enemigos reales?

En el año de 1959, en la olvidada por Dios aldea aymara de Isallawi, ubicada a 155 kilómetros de la ciudad de Oruro, nació un niño que recibió por nombre Evaristo. Posteriormente el nombre fue cambiado por el aymara Iwu, más tarde por Ibo y, finalmente, por el nombre actual conocido por todos: Evo. Su familia, incluso ateniéndonos a los patrones indígenas, vivía en extrema pobreza. Evo recordaba que en una ocasión, siendo niño, salió con su padre a buscar trabajo en Oruro. Llevaban varios días de marcha siguiendo la carretera, cuando de pronto a su lado pasó a gran velocidad un ómnibus de turismo, reluciente por el pulimento y el níquel (venía de otra vida, ¡de la rica!), y por una de las ventanillas lanzaron a la cuneta cáscaras de naranja. Evo las recogió y se las comió: "Entonces me parecieron muy sabrosas".

Evo comenzó a demostrar sus aptitudes como organizador cuando creó el equipo de fútbol de la aldea que ganó fama de ser muy combativo aún en las situaciones más adversas. Al crecer, Evo se ocupó de lo mismo que se ocupaban todos a su alrededor: el cultivo de la coca. Gradualmente fue siendo promovido a cargos como uno de los líderes sindicales de los "cocaleros". Según lo expresado por personas que lo conocen de cerca, Evo "nunca ha renunciado a sus posiciones de principio y siempre ha sido indiferente respecto a los bienes de la vida acomodada, es decir, que, para gran tristeza de sus enemigos, resulta incorruptible".

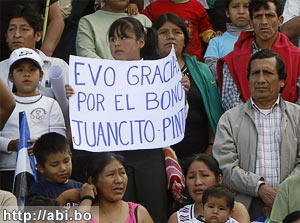

Su política energética es objeto de ataques constantes. La nacionalización de los yacimientos de petróleo y gas, así como la implantación del control estatal sobre la extracción, procesamiento y comercialización del petróleo y el gas, todo esto ha sido llevado a cabo por Morales en brevísimos plazos. Sus opositores vaticinaban: el país va a ser castigado, nos van a privar de inversiones, ¡vamos hacia una catástrofe económica! Mas el resultado ha sido totalmente otro: las arcas del Estado ya en el primer año recaudaron ¡dos mil millones de dólares! No creo que haga falta recordar que antes de Morales, Bolivia era un país "indigente" que dependía de los créditos externos, de limosnas, subsidios, de los fondos de cooperación y de otras acciones "filantrópicas" por el estilo.

Los países industrialmente desarrollados la fueron envolviendo, de manera conciente, en la densa telaraña de la deuda, buscando "compensaciones", derechos exclusivos para la prospección de yacimientos de minerales y concesiones unilaterales, llegando incluso a ejercer el control directo de aspectos clave de la actividad vital del Estado. Incluso las designaciones para ocupar cargos de dirección en el gobierno, las fuerzas armadas y los órganos policiales eran coordinados con la embajada de los Estados Unidos por los anteriores presidentes. La imposición de este trámite se encubría con varios pretextos, pero la fundamentación más frecuente era que se hacía "Para evitar que las estructuras del poder pudieran ser penetradas por personas vinculadas al negocio de los narcóticos"

A pesar de toda la carga de asuntos, Evo encuentra tiempo ¡incluso para el fútbol! Se sintió sinceramente afectado cuando la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) declaró no aptos para la realización de campeonatos a los "estadios a grandes alturas". En el caso de Bolivia son los campos de La Paz, Oruro y Potosí.

1. Es criterio de los indígenas que vestir la ropa habitual, por muy usada que pueda estar, trae suerte y éxito en los negocios. Quizás esto explique por qué Evo Morales emprendió su primera gira presidencial con su vieja “chompa”.