| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

|

|

|

Чудак из Макуто - страница 2 К. Н. Сапожников

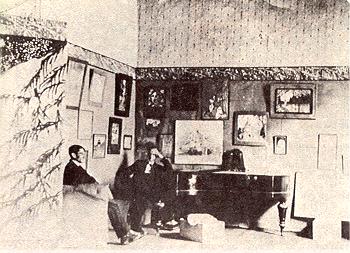

В том же году Реверон вместе с молодым художником Рафаэлем Монастериосом организовал первую в своей жизни выставку. Его заметили. Муниципалитет Каракаса решил поощрить талант и выделил Армандо стипендию “на цели профессионального совершенствования в любой части Европы”. С 1911 по 1915 г. Реверон учился в художественных школах (их громко именовали “академиями”) Мадрида и Барселоны, совершил поездку в Париж, где познакомился с коллекциями музеев н произведениями модных художников. На него не повлияли низвергатели реалистических традиций, что несложно установить по некоторым сохранившимся работам того периода: палитра его затемнена, все еще по-ученически старательна в воспроизведении деталей. Вернувшись в Венесуэлу, Реверон, Молодой Армандо накануне поездки в Европу. 1910 г. однако, примкнул к “антиакадемической” группе молодых художников из “Кружка изящных искусств”, основанного в Каракасе в 1912 г. “Кружок” — уникальное явление в истории изобразительного искусства Латинской Америки. Молодые профессионалы и любители-самородки, посещавшие нанятую вскладчину студию в театре “Кальканьо”, не только преодолевали существовавший с Европой разрыв в освоении современного живописного языка, но и закладывали крепкий фундамент передовой национальной школы изобразительного искусства. Реверон попал в среду, которая стимулировала его творческие поиски, соревновательный дух. В 1916—1919 гг. Венесуэлу посетили три иностранца, оказавшие заметное влияние на развитие живописи этой страны. Престарелый Эмилио Боджио, француз с венесуэльскими корнями, выставил в клубе “Венесуэла” 54 картины, выполненные в импрессионистической манере. Темперамент мастера, эксперименты с цветом, сюжетное разнообразие работ стали откровением для ценителей прекрасного. Консервативные вкусы публики были поколеблены. Румын Самис Мютцнер, яркий представитель импрессионистической школы, провел несколько месяцев на венесуэльском о-ве Маргарита и написанные там картины и этюды показал на выставке в клубе “Алеман” в Каракасе. Мютцнер уделил внимание молодым художникам, провел с ними несколько занятий, продемонстрировал технику создания красочных, почти рельефных узоров на холстах. Армандо жадно впитывал наставления европейского маэстро. После отъезда Мютцнера внимание членов “Кружка изящных искусств” переключилось — и надолго — на другого странника, бежавшего от европейской войны, — Николая Фердинандова, которого венесуэльские друзья звали Николае или просто Русо2 . Как и Мютцнер, он побывал на Маргарите и за короткое время создал несколько десятков гуашей и акварелей в духе русского объединения “Мир искусства”, эклектичных по манере исполнения, тематически и стилистически перекликавшихся с произведениями Сомова, Бакста, Головина и др. Фердинандов понимал это. Преодолевая эклектичность, он постепенно нащупывал свою тему — тему подводных глубин, мира тишины и гармонии, невозможных на земле, разделенной фронтами на враждебные станы. Фердинандов был старше, чем его друзья из “Кружка”, получил первоклассное по тем временам художественное образование в Москве и Петербурге, хорошо знал передовое, именовавшееся тогда декадентским, искусство. Вольно или невольно он до отъезда из Венесуэлы в 1923 г. оказался в эпицентре событий, которыми была полна творческая жизнь столицы. Общительный, многое повидавший, склонный к розыгрышам и мистификациям, он нередко воспринимался окружающими как человек-загадка, скрывающий в своем прошлом какую-то тайну. Ромуло Гальегос, близко знавший его, был вдохновлен этим ореолом таинственности и сделал Русо одним из центральных персонажей романа “Чужестранец” (первое название — “Зажигающий маяки”, 1922).  Реверон и Фердинандов в студии на площади Лопес в Каракасе. 1921 г.

Влияние Фердинандова венесуэльские искусствоведы до сих пор обнаруживают в произведениях соотечественников, относящихся к 20-м годам: декадентская синь “мирискусников” прочно обосновалась на полотнах талантливой плеяды “Кружка” — Мона-стериоса, Антонио Эдмундо Монсанто, Сесара Прието... Именно Фердинандову было суждено открыть талант Реверона: увидев случайно одну из его работ, он застыл в изумлении, а потом воскликнул: “Это гениально!” Участие в выставке в Центральном университете, организованной Фердинандовым в начале 1920 г., сблизило Николаев и Армандо. |

|

· Русская тема

· По Странам Континента

· · Человек и Экономика · Форум · Новости · Каталог ссылок · |

в Латинскую Америку |

|

|